本記事では、「ものとする」という用語について、法令用語としての意味(3つ)と、契約書での一般的な使われ方について解説しており、最後に管理人の個人的な意見にも触れています。

結局、自社の契約書ひな型や利用規約では、「しなければならない」ばかり使うとキツい感じになるので表現を柔らかくするために使うとか(顧客企業やカスタマーに対してどうなんだろうという意識)、「ものとする」で文末を締めると程よく格調高い感じになるとかで、何となく「ものとする」を多用しがちだと思いますが(管理人の個人的洞察)、一回意味をちゃんと見ておくのもアリだと思います。

おもしろいもので、物の本(法制執務の本)を紐解くと、立法者が法令用語として使うときも、権限ある行政庁などに対してむやみに「しなければならない」だと、どぎつい感じがするので、というふうに、法務担当者が契約用語として使うときの動機(?)と同じような背景が述べられている箇所もあったりします。もちろん、順序としては法令が先にあって、契約が後なんだと思いますが。

”普段何気なく使っているものの、一度意味を確認してみると意外な発見がある”という意味では、法制執務を見ていくときの典型のような体験ができるので、その意味で、「ものとする」はこの分野の恰好の素材であるように思います(「ものとする」の細かい意味自体は、正直そんなに神経質になる必要はないかな、という程度)。

管理人の個人的意見としては、「ものとする」を使ってはいけないということではなく、意味や成り立ちを踏まえつつ、むやみに使い過ぎないようにすればよいのではないかな(使い方を考えながら使えばよいのでは)というスタンスです。明確さの観点からすると「しなければならない」の方がよい一方で、「ものとする」のような言い回しも生まれるのは、それはそれでそれなりの理由があるわけなので。

【法令用語】「ものとする」の意味

今回は、法令用語を勉強しようということで、「ものとする」の意味を見てみたいと思います。

「ものとする」という用語は、法令で使われているほか、契約書の文末などでもそこそこよく見かける表現になります。

でも、あんまり日常生活で見かける言い回しではないので、「これは何なんだろう?」と気になることもあるかもしれません。

法令用語としての意味は概ね3つぐらいの意味があるとされていますが、さっそく見ていきましょう!

Section1 ソフトに義務付け

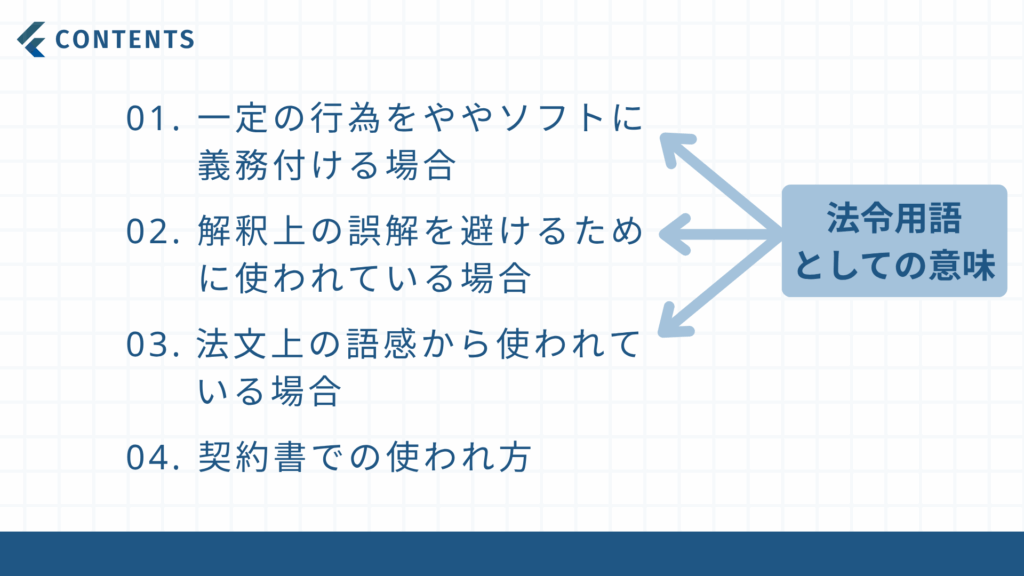

1つ目は、一定の行為をややソフトに義務づける場合です。

例えば、水質汚濁防止法に、こういう条文があります。

環境大臣は、総量削減基本方針を定め、又は変更したときは、これを関係都道府県知事に通知するものとする。

このように、行政機関に対して一定の義務付けをソフトなニュアンスで表現する場合に、「ものとする」が使われます。

ただ、これには実は微妙に割りきれない話があります。

ソフトなニュアンスでの義務付けというのは、ニュアンスがソフトなだけで、内容的には「しなければならない」とか「する」といった用語と同じ意味であることが多いんです。

でも、中には、”場合によっては合理的な理由があれば例外も許される”というような意味で使われていることもある、という話があります。

なので、契約書の中には、一切「ものとする」を使っていないようなものもありますね。契約書において万一にもそういうふうに読まれないように、ということで、意図して削っているんだろうと思います。

普通はつい使ってしまうことが多いので、1つもないっていうのは、意図的にそのようにしているんだろうと思います。

Section2 解釈上の誤解を避ける

2つ目は、解釈上の誤解を避けるために使われる場合です。

これは、「適用があるものとする」という慣用的な言い回しがあるんですが、その中で「ものとする」が使われているということです。

別の法令や離れたところにある規定などを持ってきて、「何々を適用する」と言い切ってしまうと、本来は適用がないところにその規定で適用するようにした、と誤解される可能性があります。

なので、それを避けるために、「適用があるものとする」という表現が使われます。

例えば、労働組合法に、”正当な労働争議行為には刑法35条の正当業務による違法性阻却の適用があるものとする”という定めがあります。

これは、正当な労働争議行為には本来的に正当業務による違法性阻却の適用があるわけです。

しかし、「適用する」と言い切ってしまうと、本来は適用がないのに創設的に適用を認めた規定であると誤解される余地があります。

なので、「適用があるものとする」という言い回しを使って、確認的な規定であることを示そうとしているということです。

”確認のため、念押しで書いているだけですよ”ということを表そうとしているわけですね。

Section3 法文上の語感

3つ目は、単なる語感から使われている場合です。つまり、特に意味はないということです。

語感で使われるというのはどういうことかというと、「ものとする」には、元々日本語として”物事の建前や原則を表す”というニュアンスがあるので、それを語感として出しているということです。

契約書の場合は、普通そこまで考えて使われていないので、感覚的にいうと、いい意味で契約書特有の”ちょっと持って回ったような言い回し”になるというか、程よく格調高い雰囲気が出る、という感じです。

義務付けのところ以外でも、文末に使うと、契約書っぽい雰囲気が出ます。

実際の法令を見てみると、例えば、海岸法にこういう条文があります。

海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。

これは、語感からつけられたもので、特に意味はない、なくても意味は変わらないということですね。

もう1つの例としては、読替規定もこの例だとされています。

読替規定というのは、別の場所にある条文を準用で持ってくるときの読み替えの仕方を書いたものですが、「何々と読み替えるものとする」というのが決まった言い回しになっています。

この慣用的な言い回しの中で、語感から「ものとする」が使われているということです。

Section4 契約書での使われ方

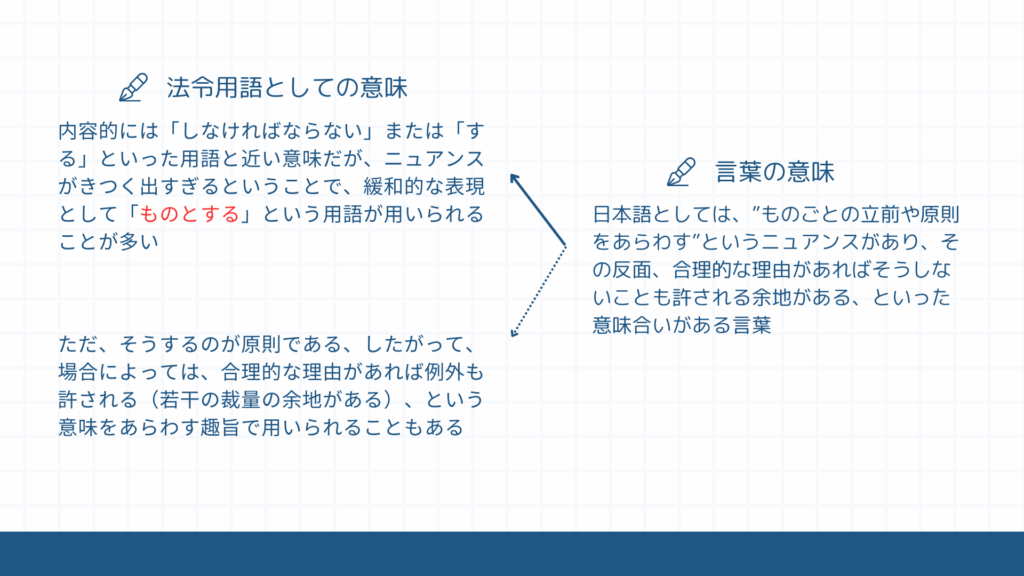

法令用語としての意味は、概ね、以上のようになりますが、契約書での使われ方をざっくり言うと、契約書では義務を表す表現の1つと思っておけば良いです。

契約書で義務を表す表現としては、「何々しなければならない」とか「何々する」とかの表現がありますが、「何々するものとする」というのも、こういった義務を表す表現の1つになります。

これらは書き方は違いますけれども、どれも”何々するのが義務”ということを意味しています。

その中で「ものとする」というのはややニュアンスがソフトではあるものの、「しなければならない」と同じようにすることが義務であることを意味しています。

また、契約書で権利を表す表現としては「することができる」というのがあります。

このように、契約書には権利や義務を表す文末表現としてよく使われるものがありますが、そういうものの1つとして理解しておけばいいのではないかと思います。

まとめ

では最後にまとめます。

「ものとする」は義務付けのニュアンスをソフトにしたり、単なる語感として使われていることが多く、契約書でも同じような意図でよく使われています。

契約書を書く側からしてみると、長所としてはそういう便利なところがあって、何となく使い勝手がいいので、つい多用しがちです。

ただ反面、やや意味が曖昧になる面もあるので、使うときは用語としての意味も考えながら使う、というのが良いと思います。

”意味が曖昧になるというんだったら、一切使わなければいいんじゃないか”という話もあると思うんですが、文書のニュアンスとしてキツくならないようにしたいと思うときも、やっぱりあるんですよね。

契約書でもそうですが、利用規約なんかは特にそういう心理が働くようなところがあるように思います。

ただ、曖昧な物言いをするようなところではないときは、「ものとする」というのもふさわしくないところがあるので、単に言い切りの「何々する」とかにしておいた方が良いように思います。

その辺りは考えながら、という感じですね。

結び

では今回の話は以上です。

今回は法令用語を勉強しようということで、「ものとする」の意味を見てみました。ではまた。

[注記]

本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。