本記事では、「A、B、Cその他D」と「A、B、Cその他のD」は、法令用語としては意味が異なる(書き分けられている)という話と、実際上の違い(実益)としては、下位法令に委任する際に違いが出てくる、という話をしています。

「その他」と「その他の」の違いは、インターネット検索でもこのテーマの解説が山ほど出てきますので、もうコモディティ化したような感じもする一方、だから何?(so what?)という点についてはあまり触れられていないような気もしますので、そこも押さえておいて損はないかと思います(下位法令に委任する際に違いが出る)。

なお、契約書で使用する際に、概念の広狭に差が出て有利・不利が変わるということはないと思いますが(そのようなニュアンスで語ろうとしていると思われる人も見たことはある)、「A、B、Cその他これらに類するD」と書くか、「A、B、Cその他のD」と書くかで多少の違いが出るようなケースはあるかもしれません(前者の方が絞り気味で、後者の方が広くなりやすい?)。

契約書での使い方について(有利・不利の観点から)明確に論じたものは管理人の知る限りではありませんが、他の法令用語と同じように、意味を踏まえたうえで、ケースに応じてなるだけ適切に使う、という方針で考えておけば十分かと思います。

「その他」と「その他の」の違い

今回は、法令用語を勉強しようということで、「その他」と「その他の」の違いについて見てみたいと思います。

法令を読んでいると、「A、B、Cその他D」とか「A、B、Cその他のD」という表現を見かけます。

これらはほとんど同じに見えますが、実は法令用語としての意味には違いがあります。

ではさっそく見ていきましょう!

Section1 「その他」の意味

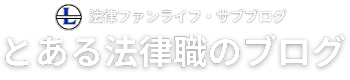

まず、「その他」の意味からですが、「その他」の意味は並列と言われています。

「A、B、Cその他D」といったときに、Dは「その他」の前にあるA、B、Cを含んでいません。

同列で並んでいるので、Dというのが「その他」の前にあるA、B、Cとは一応別の概念というときに、「その他」を使います。

実際の法令だと、例えば、労働組合法に、労働者の定義として

「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活するもの」

という表現があります。

この場合、「その他」の前にある「賃金」「給料」と、「その他」の後ろにある「これに準ずる収入」というのは、並列関係として記載されています。

つまり、「これに準ずる収入」というのは、「賃金」「給料」とは一応別の概念、ということになります。

Section2 「その他の」の意味

では次に、「その他の」の意味を見てみます。

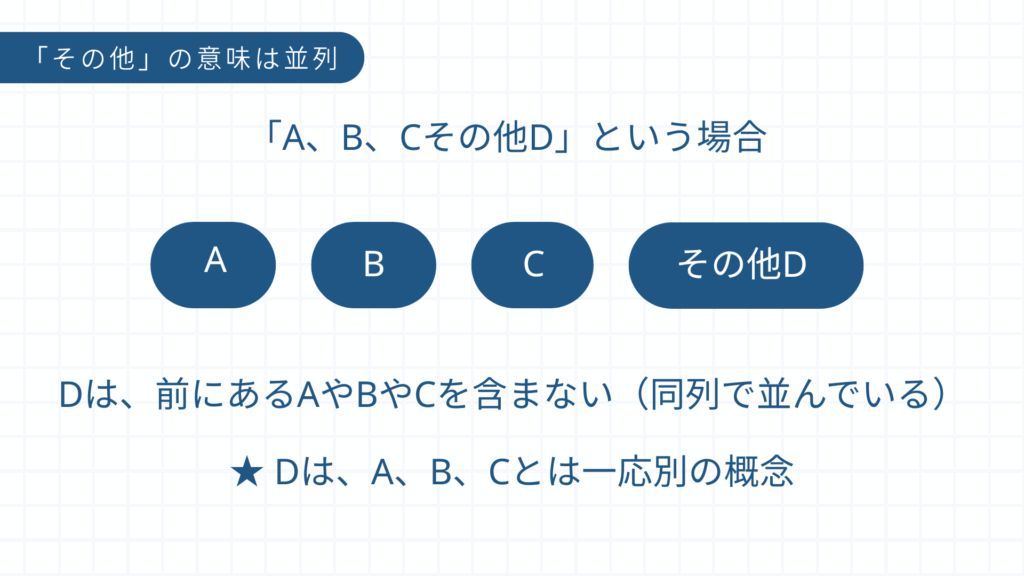

「その他の」の意味は、例示とされています。

「A、B、Cその他のD」というときには、Dは、「その他の」の前にある「A」「B」「C」を含んでいます。

わかりやすく言うと、「その他のD」というのは、「A」「B」「C」より1つ上のメタ概念というか、1つレイヤーが上の概念、という感じです。

なので、A、B、Cというのは例示ですし、別の言い方をすると、Dは全体で、A、B、Cは部分という関係になります。

実際の法令だと、例えば、地方自治法に

「保健所、警察署その他の行政機関」

という表現があります。

この場合、「行政機関」の例示として「保健所」「警察署」というのが記載されている、つまり、全体と部分の関係にある、ということになります。

ということで、ここまでの話は、「その他」は並列で、「その他の」は例示、という使い分けがあるという話でした。

ここまでは ”知っている人は知っている” みたいな話なんですが、ではだから何なんだ?ということまで押さえている人はあんまりいないように思いますので、もう一歩先を見てみたいと思います。

Section3 実際上の違い

これは、具体的な違いが現れるのは、法律から委任があった場合の書き方になります。

どういうことかというと、法律はほとんどの場合、1番上に法律→その次に政令→その下に規則(省令とか府令など)というふうに、階層構造になっています。

その中で、下位の法令にルールの細かい内容を委任するということが多いんですが、そのときに委任を受けた側の書き方に違いが出てくるんですね。

「その他」を使って委任している例

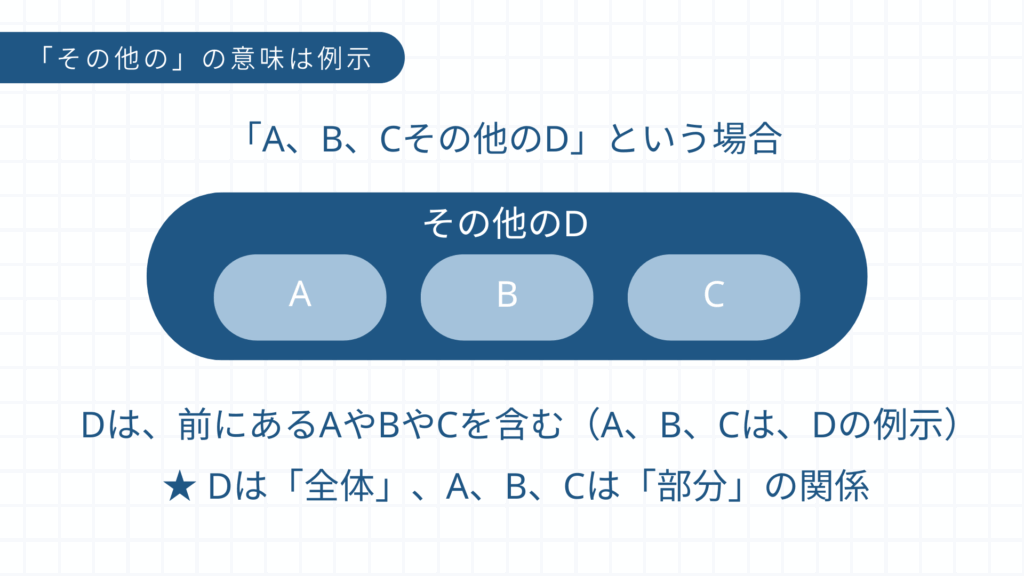

例えば、「その他」を使って委任している例を見てみると、都市計画法で公共施設の定義に関して、

「道路、公園、その他政令で定める公共の用に供する施設」

という表現があります。

この委任を受けて、政令の側では、「下水道」とか「緑地」とか「広場」など、いくつかのものを公共施設として定めています。でも、政令の側では、「道路」「公園」というのは改めて書いてないんです。

これはなぜかと言うと、都市計画法で、1つ目に「道路」、2つ目に「公園」、3つ目に「その他政令で定める公共の用に供する施設」と書いています。

そのため、「道路」と「公園」は、すでに法律レベルで「公共施設」にすることに確定してるんですね。

3つ目の「政令で定める公共の用に共する施設」というものだけ中身が政令に移任されているので、委任を受けた政令の側では「道路」「公園」を改めて書いていない、というふうになっています。

「その他の」を使って委任している例

では次に、「その他の」を使った委任の例について見てみます。

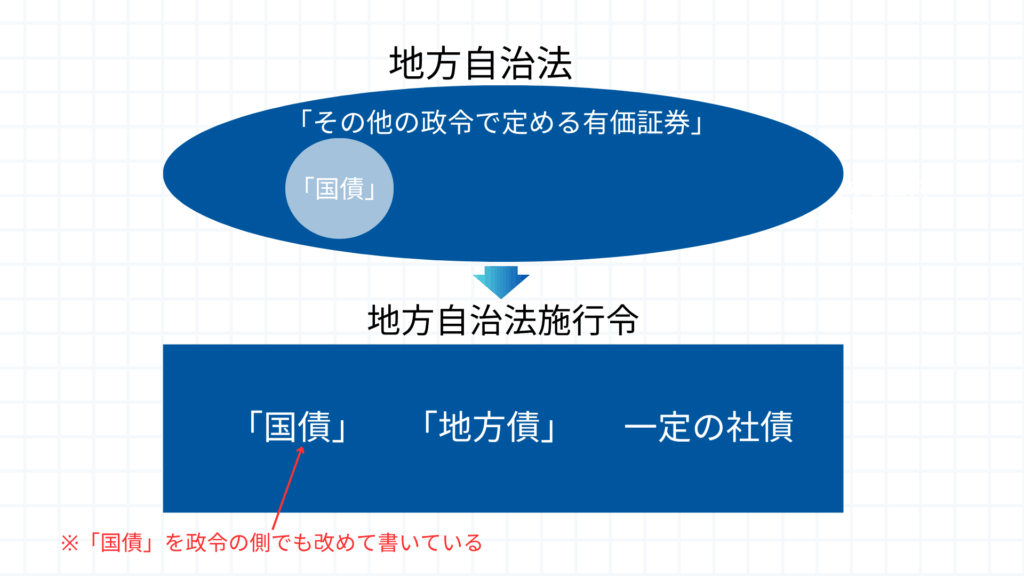

例えば、地方自治法に

「国債その他の政令で定める有価証券」

という表現があります。

これを受けて、政令の側では、ここでいう有価証券の内容として「国債」「地方債」及び一定の社債、というふうに書いてるんですね。

要するに、「国債」っていうのを、また改めて書いているわけです。

これはなぜかと言うと、「国債その他の政令で定める有価証券」となっていて、「国債」というのは法律レベルではあくまでも例示だからです。

つまり、例えばという例として「国債」を挙げているだけで、あくまで全体について中身を決めてくださいねという形で委任がされているわけです。

そのため、政令の側でも国債も含めるという判断をしたんだったら、改めて「国債」というのを書かないといけない、という関係になっています。

Section4 契約書などの読み書きにどう役立てるか

では最後にまとめます。

「その他」と「その他の」は、前にある単語との関係が並列か例示かで使い分けられています。

そして具体的な違いが現れるのは、法令から下位法令に委任があった場合の書き方になります。

細かい話ではありますが、実際上の違いはそういうところにあるというのは、知っておいても損はないかなと思います。

ただ、法令でも使い分けが徹底されているわけではないようです。

特に、例示の意味なのに「その他」が使われているというケースは割とあります。

契約書では尚更、というところがありますので、あんまり神経質になりすぎる必要はないかと思います。

一応本来の使い分を知っておいた上で、前後の言葉が並列の関係にあるのか例示の関係にあるのかで、書き分けるように心掛けるというぐらいに思っておけばいいんじゃないかと思います。

実際上の違いというのは、下位法令に委任するときの委任の仕方にありますので、例えば、社内規程などで同じようなことをする場合には参考になるかと思います。

同じようなことをする場合というのは、例えば大きい会社とか企業グループだと、社内規程もたくさんあって、階層構造をもって体系立てされていることがあります。

なので、そういうときに下位のルール、つまり位置付け的に下のルールに内容を委任するときは、こういう言葉の使い分もちゃんと知っておくと、正確だなという感じになるんじゃないかと思います。

契約書の場合はあんまりないかなと思いますが、例えば、基本契約書と個別契約書のときに、個別契約書の方で内容を定めるみたいに、別の契約書で細かい内容を決めるようにするケースは、一応あり得るかと思います。

結び

では今回の話は以上です。

今回は法令用語を勉強しようということで、「その他」と「その他の」の違いについて見てみました。ではまた。

[注記]

本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。