本記事では、「No.1表示」の広告ルールについて解説したあと、もう少し広く「最上級表現」とでもいうべき広告表現について触れています。

実際問題として、「No.1表示」はプレスリリースやクリエイティブの法務チェックでもかなり頻繁に見かけますし、本来は制作段階でも広告ルールの存在と概要については把握しておくべき話なのだろうと思います(当然のようにやっている企業は別として)。

No.1表示のほか、これより広く「最上級表現」も同じようによく出てきますので(ex.「業界初」「絶対に」など)、現実的にはNo.1表示と最上級表現はセットで気にしておく必要があり、法務担当者は当然としても、プレスリリースの担当者なども一定程度は意識しておくのが本来はベター(マスト?)と思います。

【広告法務】No.1表示と最上級表現

今回は、広告法務ということで、No.1表示と、これに関連するトピックである最上級表現について取り上げたいと思います。

No.1表示というのは、「No.1」「トップ」「日本一」など、ランク付けを利用して、他の事業者との比較上、自社商品やサービスの優良性・有利性を強調しようとする広告表示のことです。

ランクはわかりやすい方法ですので、日常生活でもよく見かけるかと思います。

ではその広告ルールについて、見ていきましょう!

Section1 No.1表示の広告ルール

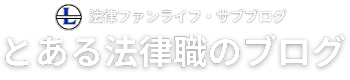

No.1表示には広告ルールがあり、

- No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること

- 調査結果を正確かつ適正に引用していること

が必要であるとされています。

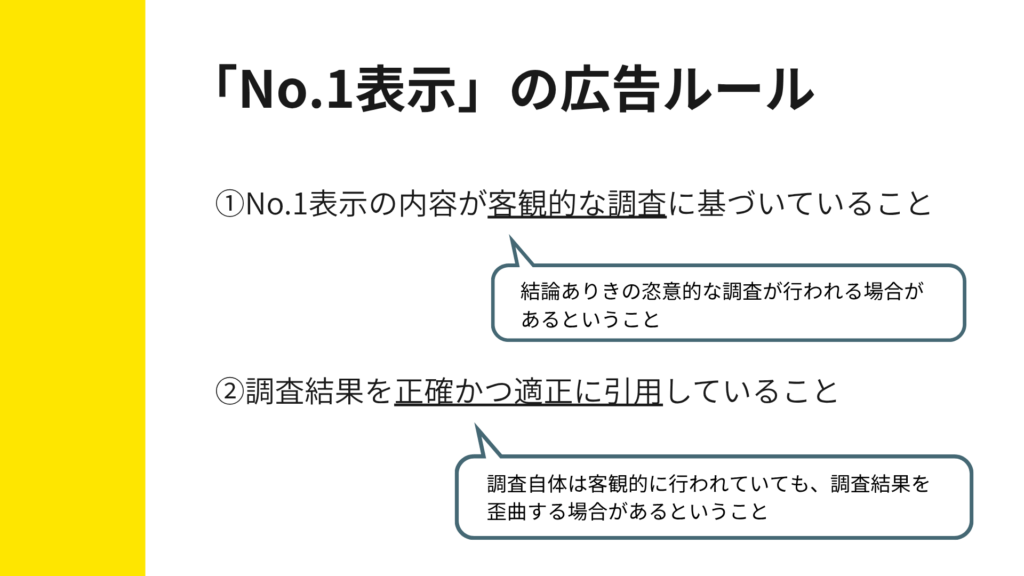

この広告ルールは、平成20年6月13日に公正取引委員会からリリースされている「No.1表示に関する実態調査報告書」に記載されています。

令和6年9月26日にも、消費者庁から同名の報告書がリリースされています。ここでは、「主観的評価によるNo.1表示」「高評価%表示」という第三者の主観的評価に依拠したNo.1表示の類型が新たに明示され、景表法上の解釈・考え方が示されています。

ただ、No.1表示の広告ルールの基本的な内容は、平成20年の方の報告書に書かれていますので、ここではそちらの内容をベースにしています。

Section2 客観的な調査

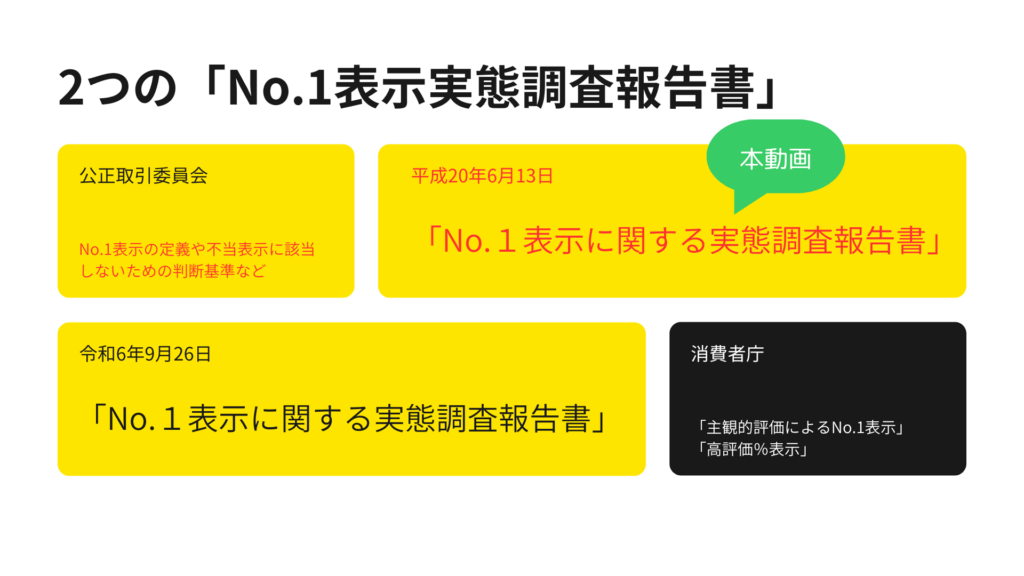

No.1表示の広告ルールの1つ目は、「No.1表示の内容が客観的な調査に基づいていること」です。

何の根拠もなくNo.1と表示しても良いとすると、何でも言いたい放題になってしまいます。なので、それはもちろんNGだというのは、日常的な感覚でも違和感のないところかと思います。

また、「客観的な」とわざわざつけているのは、”結論ありきの恣意的な調査をしても、それは合理的な根拠にはなりませんよ”ということです。

では、どのような調査方法を取れば客観的といえるか?については、「客観的な調査」というのは、

- その分野で一般的に認められた方法、または

- 社会通念上妥当な方法

とされています。

社会的妥当性については、表示の内容、商品等の特性、関連分野の専門家が妥当と判断するか否かなどを総合的に勘案して判断する、という総合判断になっています。

これだけだとちょっとイメージが湧きづらいですが、"客観的な調査といえない場合"というのがいくつか例示されており、

- 調査対象者が関係者であったり恣意的に選定されているなど、無作意に抽出されていない

- 調査対象者の数が統計的に不十分

- 調査項目が恣意的に設定されている

といった場合が挙げられています。

こういった場合は、No.1表示が客観的な調査に基づいているとはいえない、ということになります。

Section3 調査結果の正確かつ適正な引用

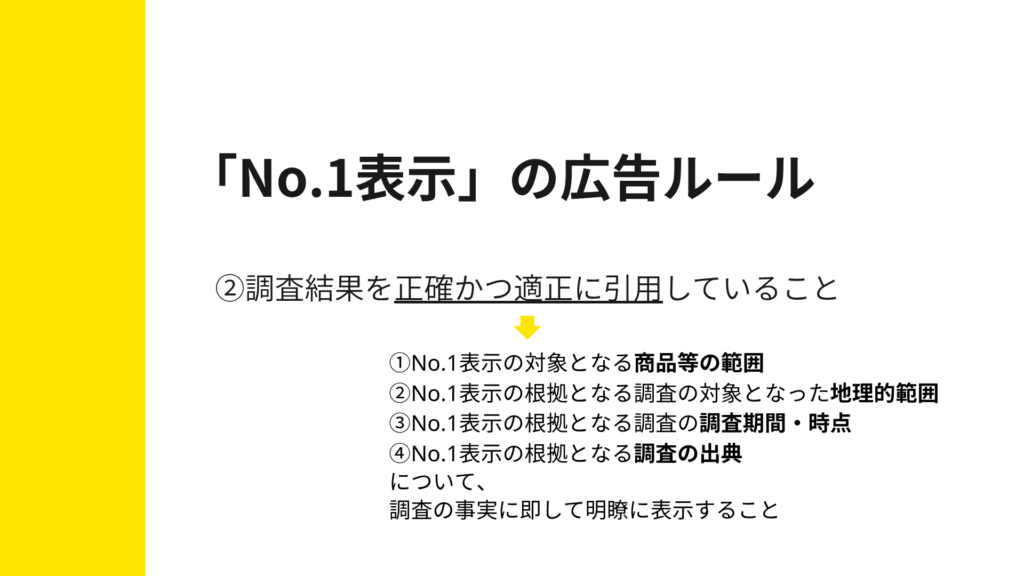

No.1表示の広告ルールの2つ目は、「調査結果を正確かつ適正に引用していること」です。

これは、”調査自体は客観的に行われていても、調査結果を歪曲する場合がある”ということです。

都合の良いつまみ食いをしているとか、得られた調査結果を超えた表示をしているなど、表示が調査を適切に引用したものになっていない場合がある、ということです。

「正確かつ適切な引用」は、4つのポイントに分けて解説されています。

1つ目は、どういう商品やサービスの範囲でNo.1なのか?という、「商品等の範囲」です。

2つ目は、どの範囲のエリアでNo.1と言っているのか?という、「地理的範囲」です。

3つ目は、いつの調査に基づいてNo.1と言っているのか?という、「調査期間と時点」です。

4つ目は、No.1表示の根拠となった調査の出典です。

常識ベースで考えても、まあそうかなという納得の内容かと思いますが、このように「正確かつ適正な引用」には、「商品等の範囲」「地理的範囲」「調査期間と時点」「調査の出典」という4つのポイントがあります。

これらを、調査の事実に即して明瞭に表示すること、とされています。

Section4 最上級表現

最上級表現とは

No.1表示のほかにも、最良性・絶対性・唯一性などを示す広告表現はたくさんあります。

例えば、

「最高級」「最高峰」「最強」

「日本初」「業界初」「最初」「元祖」

「唯一」「当社だけ」

「完全」「完璧」

など、たくさんのものがあります。

「最上級表現」という言い方や定義がはっきり決まっているわけではありませんが、No.1表示も含めて、およそこういった表現について「最上級表現」とか「最優良表現」とか「絶対的表現」とか言ったりします。

ちなみに、最上級表現の具体例を全部頭に入れておくことは無理だと思います。

個人的なコツですが、英語や数字で頭に入れておくというのがおすすめです。

つまり、「one」「top」「best」「first」「only」「perfect」「100%」などです。

こういう要素があったら ”あっ、これはいわゆる最上級表現だな” と気づけるようにしておくと良いと思います。

「最上級表現」の広告ルール

No.1表示報告書での議論が、「最上級表現」全般に関して適用されるのかは明らかではありません。

ただ、事柄の性質上、同じ議論が当てはまるものがほとんどであるはずなので、基本的には同様の扱いと考えた方が良いように思われます。

No.1表示報告書のほかに最上級表現に関して参考になりそうなルールとしては、

- 表示規約における特定用語

- 媒体の広告掲載基準

があります。

例えば、①不動産表示規約では、最上級表現の多くを「特定用語」の使用基準として取り上げています。

物件の形質その他の内容または価格その他の取引条件に関する事項について、「最高」「最高級」「極み」「特級」等、最上級を意味する用語については、合理的な根拠のほか、根拠となる事実を合わせて表示すること、が求められています。

また、②媒体の広告掲載基準では、

- クリエイティブ内の表示が省略されない箇所に、第三者によるデータ出典・調査機関名及び調査年が明記されていること

- 調査データが最新の1年以内のデータであること

などを求めているものがあります。

まとめ

では最後にまとめます。

No.1表示には広告ルールがあります。

一言でいうと、”合理的な根拠に基づいていますか?”ということです。

No.1表示が不当表示に該当しないための判断基準としては、「客観的な調査」と「正確かつ適正な引用」の2点が上げられています。

「正確かつ適正な引用」のポイントは、①商品等の範囲、②地理的範囲、③調査期間と時点、④調査の出典の4つです。

ちなみに、適用される法律自体は、景品表示法5条になります。

景品表示法5条は、「不当な表示の禁止」を定めています。

実態調査報告書は、ここの一般的なルールをNo.1表示について考えてみたときの具体的な判断基準を示しているもの、ということになります。

結び

では今回の話は以上です。

今回は、No.1表示の広告ルールについて、基本的なところをざっと見てみました。ではまた。

[注記]

本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。