本記事では、「特定〇〇」という用語の一般的な用法について触れた後、犯罪収益移転防止法(マネロン防止法とでもいうべき法律)における「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について解説しています。

「特定〇〇」は、用語の定義づけの際に使われる立法技術です(立法に際して特に創作した用語を定義する場合によく使われる。石毛正純「法制執務詳解《新版Ⅱ》」81頁等参照)。

法務にも身近な例としては、「特定商取引法」や「特定電子メール法」などが挙げられます(比較的最近だと、フリーランス法の「特定受託事業者」なども)。

が、実際問題として、普通に日本語として読んだときに意味がわからない(語感から意味が浮かんでこない)というデメリットもあります。その典型のひとつが、犯罪収益移転防止法です。

この法律では、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」というふうに、「特定〇〇」という用語が3つも出てきます。内容的には、

”特定事業者は、特定業務のうち特定取引については本人確認をはじめとした取引時確認を行う義務がある”

といった内容になるのですが、普通に日本語として読んだときには全く意味がわかりません。

なので、こういうときは、ひとまず語感から意味を想像することは諦めて、「適用対象〇〇」という位の意味で捉えておいて、少し理解が進んでから「こういう意味で”特定”なんだな」という形で自分の中に落とし込むのがスムーズだと思う、という話をしています。

【犯収法】「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味

今回は、犯罪収益移転防止法ということで、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について取り上げたいと思います。

この「特定事業者」「特定業務」「特定取引」は規制の対象となる範囲を指す言葉ですが、似たような言葉が並んで意味がわからない、というのが、この法律の最初のわかりにくさではないかと思います。

そこで、「特定ナントカ」という言葉の一般的な用語法について軽く触れた上で、それぞれの意味について確認したいと思います。

それではさっそく見ていきましょう!

Section1 「特定ナントカ」の意味

「特定〇〇」というのは、他の法律でもよく出てくる立法技術上の言い回しです。

立法に際して特に創作した用語の意味を定義する場合に、よく使われています。

「特定ナントカ」というのは、多くの場合、その法令の主要な概念として用いられます。

例えば、特定商取引法の「特定」もそうですし、特定電子メール法いわゆる迷惑メール防止法ですけれども、この「特定」もその「特定」です。

これらの「特定」というのは、それ自体から何か意味を想像しようとしても中身を想像するのが難しいので、「特定ナントカ」という言葉から語感で意味を取ろうとするのはやめた方がいいと思います。

強いて言えば、特定商取引法というときの「特定」は、例えば訪問販売など、消費者被害が起きやすい特定のカテゴリーの商取引、という意味です。

特定電子メール法の「特定」は、いろんな電子メールの中の、特に営業メール、広告メールのことを指して「特定電子メール」と言っています。

なので、ある程度理解した後は「特定」という言葉に他の言葉で説明できそうな意味を思い浮かべることができる場合もあるのですが、「特定」という言葉はそれ自体から意味を想像するのは困難です。

ですので、ひとまずは、”その法律が適用対象にしようとしている特定の何々”というような意味で想像するのがわかりやすいと思います。

Section2 「特定事業者」の意味

犯罪収益移転防止法に話を戻すと、この法律では「特定事業者」という用語のほかに、「特定業務」「特定取引」という用語があって、「特定〇〇」が3つも出てくるようになっています。

そのため普通に日本語として読んだ時に意味がわからない、というのが最初の悩みどころですが、端的にいうと、

- 「特定事業者」は適用対象となる事業者

- 「特定業務」は適用対象となる業務

- 「特定取引」は本人確認の対象となる取引

といった意味合いになります。

ただ、これだけだとイメージが湧きにくいので、強いて意味をいうと、”マネー・ロンダリングに利用されやすい特定の何々”という感じです。

なので、「特定事業者」というのは、”マネロンに利用されやすい特定の事業を営んでいる事業者”みたいな意味合いになります。

例えば、特定事業者には、金融機関、不動産業者、宝石・貴金属等取扱事業者などがあります。

これらがなぜ特定事業者とされているのかというと、例えば、金融機関は文字通り預金などにすることができますし、不動産は土地や建物に変換することができます。

宝石・貴金属等はこういった高価な動産に変換したり、また換金したりすることができます。

元々は犯罪による収益だったものを、こういったものを通じて財産形態を変換できるということになります。

そうして、元々の出所が犯罪による収益であったことを分からなくする、というのがマネー・ロンダリングなわけです。

こういうふうに見ると、「特定事業者」のイメージが湧きやすいのではないかと思います。

Section3 「特定業務」「特定取引」の意味

さらに「特定事業者」のほかにも、「特定業務」と「特定取引」というのがあります。

ここでも「特定」という言葉から意味を取ろうとするのはやめた方が良くて、「特定業務」というのは、特定事業者に課されている義務の対象になっている業務、というような意味です。

もっと短く言えば、”適用対象業務”とイメージした方がわかりやすいと思います。

さらに「特定取引」というのは、犯罪収益移転防止法の義務の中でもメインの義務である、本人確認義務の対象になっている取引という意味です。

そのような意味で、特定取引という言葉になっています。

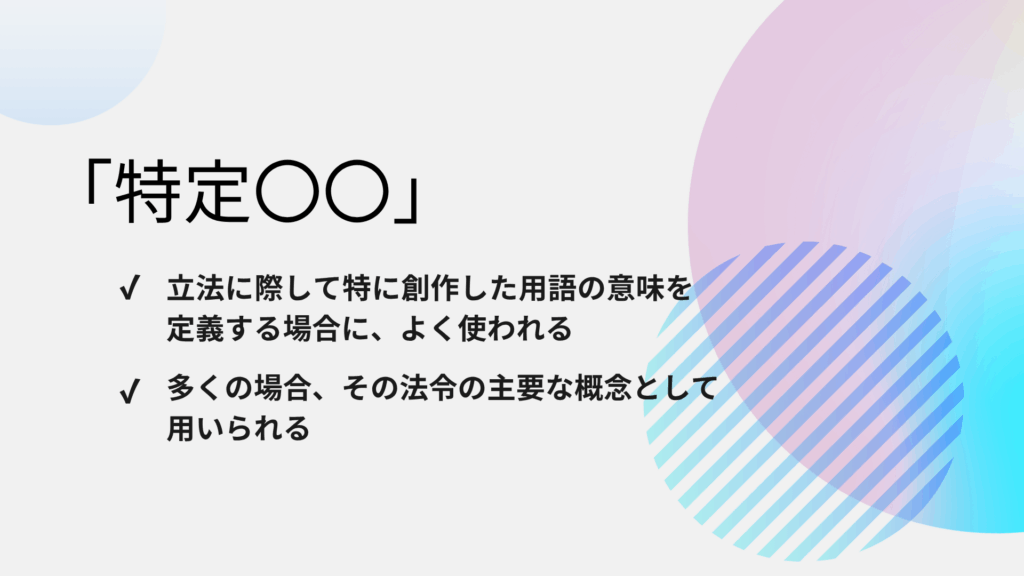

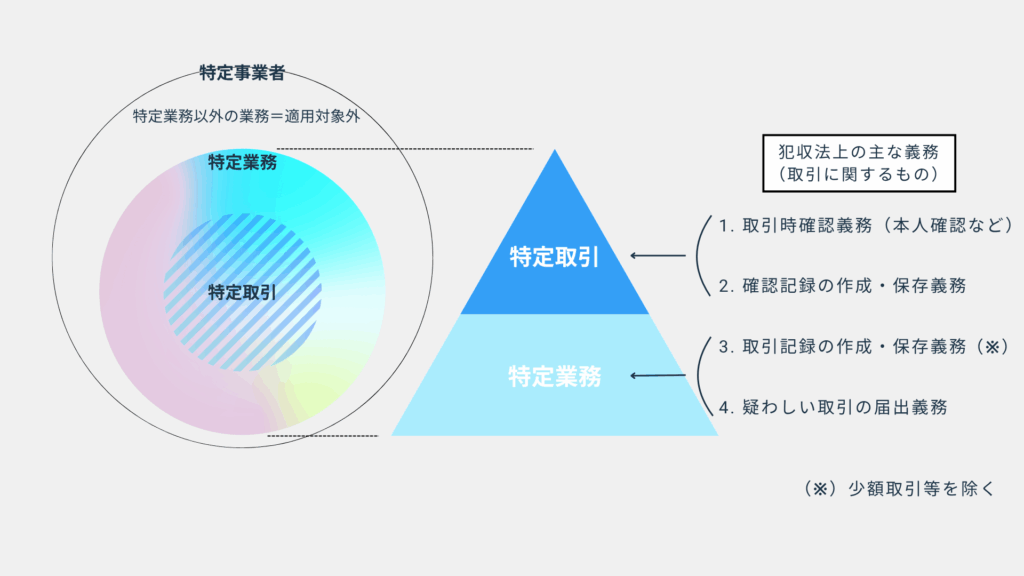

Section4 これらの関係

警察庁の犯罪収益対策室の出しているテキストに、これらの関係が分かりやすいベン図がありますが、概念的にはこのようになります。

つまり、まず、特定事業者とそれ以外の事業者に分けられていて、この法律は「特定事業者」のみに適用があります。

そして、特定事業者の業務全てに義務が課せられているわけではなくて、業務の中でも「特定業務」が義務の対象になっています。

さらに特定業務の中でも「特定取引」のみが本人確認の対象になっています。

これは個人的なイメージですが、このベン図は横から見ると、ピラミッドのようなイメージになります。

つまり、「特定業務」に関する義務の上に、「特定取引」に関する義務という2階が乗っているような感じです。

「特定取引」も「特定業務」の一部ですが、「特定取引」には本人確認義務が重されている、という関係になっています。

結び

では今回の話は以上です。

今回は犯罪収益防止法ということで、「特定事業者」「特定業務」「特定取引」の意味について取り上げてみました。ではまた。

[注記]

本記事は管理人の私見であり、管理人の所属するいかなる団体の意見でもありません。また、正確な内容になるよう努めておりますが、誤った情報や最新でない情報になることがあります。具体的な問題については、適宜お近くの弁護士等にご相談等をご検討ください。本記事の内容によって生じたいかなる損害等についても一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。